清华大学Angew: 伦敦色散力驱动的铜(I)酚氧配合物中Cu-O键的收缩

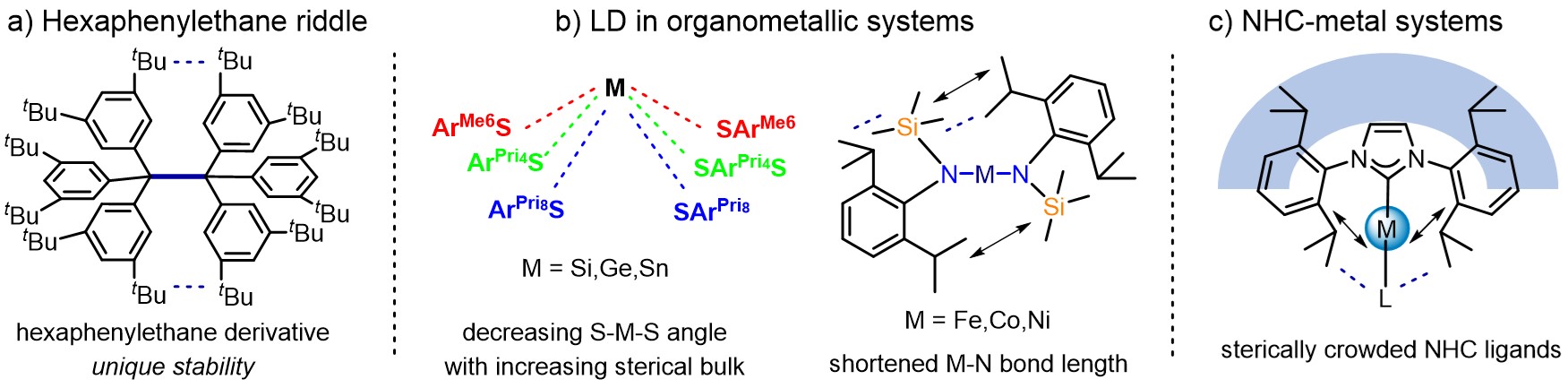

在非共价相互作用中,伦敦色散力 (LD)通常被认为是最弱的一种,因此在能量分析中常被忽视。事实上LD普遍存在并在分子识别、催化反应和生物分子稳定中发挥着关键作用。一个典型范例是关于“六苯基乙烷谜题”的解答 (图1a):叔丁基之间的LD作用补偿了苯环-苯环之间的排斥,从而稳定了原本具有张力的结构。在位阻较大的体系中,分子内LD的存在可能导致键角收缩或键长缩短等反直觉结构出现 (图1b)。LD对金属-配体成键模式及键强度的影响仍有待探索。众所周知,显著的LD作用需要大范围的范德华接触表面,通常通过大体积取代基实现。例如,氮杂环卡宾(NHC)配体,在稳定低配位金属的同时也可凭借拥挤的C-H网络可实现高达20 kcal/mol的色散相互作用(图1c)。

图1 色散力导致的反常结构。a) 六苯基乙烷谜题;b) 有机金属体系中的伦敦色散力

(LD)作用;c) NHC-金属配合物体系存在的空间位阻与LD稳定作用。

传统化学理论认为,同类化学键的键长越短,其强度通常越高。近日,清华大学程津培/杨金东团队与李隽/胡憾石教授合作在铜(I)酚氧配合物中发现了一种反直觉的成键模式:酚环上存在大位阻取代基使Cu–O键收缩,但却并未使Cu-O键的强度增加。结合晶体结构分析与理论计算研究,作者发现N-杂环卡宾配体与邻位叔丁基酚之间的伦敦色散力 (LD) 在该构象重组中起关键作用。局部能量分解 (LED)分析量化了显著的色散稳定化能 (高达11.2 kcal·mol⁻¹)。值得注意的是,自然轨道分析表明,尽管π相互作用增强,缩短后的Cu–O键却显示出σ键减弱的特征。这种色散力驱动的化学键收缩导致Cu–O键变短但总体强度低于位阻更小的铜(I)酚氧配合物类似物,该工作建立起一种不同于传统键长-键强关联的新成键范式。相关结果近期在Angew. Chem. Int. Ed. (DOI: 10.1002/anie.202513210)上发表。

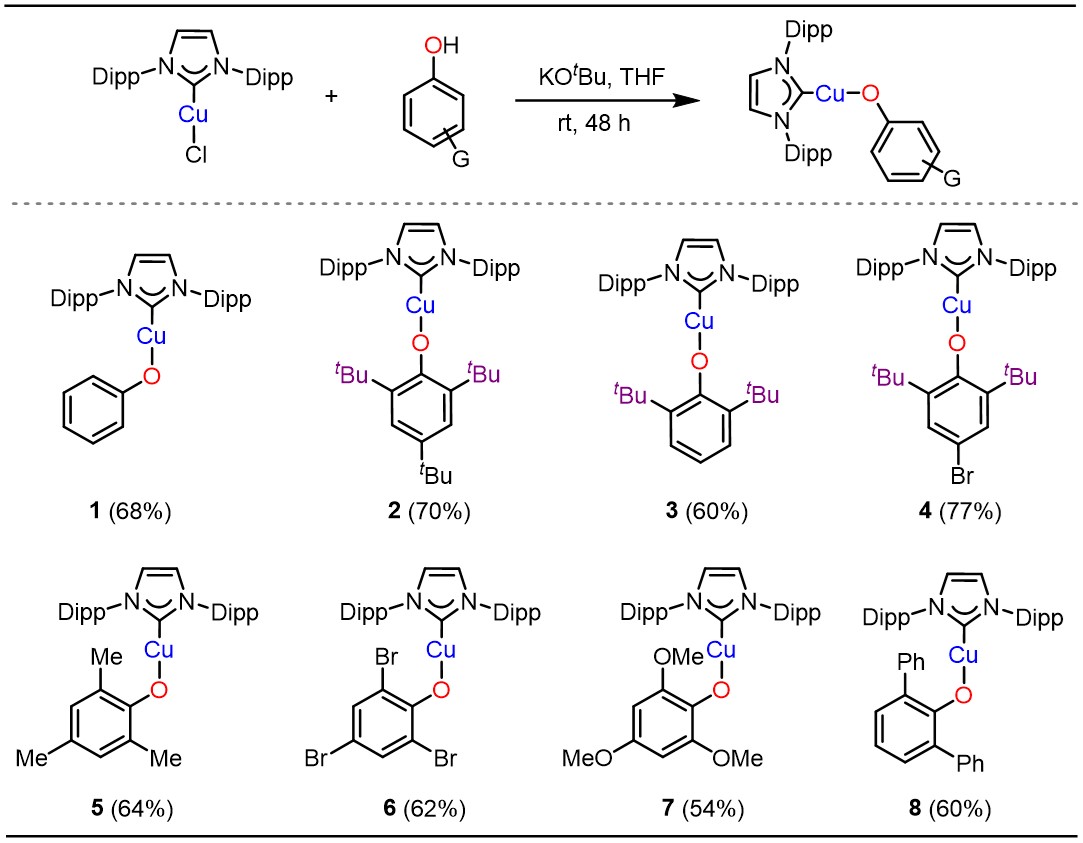

作者首先合成了一系列铜(I)酚氧配合物(图2),然后对其进行了取代基电子效应与空间效应的研究。配合物1的Cu-O键长为1.837 Å,给电子的2,4,6三甲基酚负离子使配合物5的Cu-O键长略微缩短至1.834 Å,而吸电子的2,4,6三溴酚负离子使配合物6呈现出该系列中最长的Cu-O键长(1.863 Å)。在2,6-二叔丁基酚负离子衍生物2-4中同样观察到这一趋势:随着对位取代基吸电子性增强(tBu → H → Br),键长呈现渐进式伸长(1.813 Å → 1.817 Å → 1.820 Å)。

图2 铜(I)-酚氧配合物的合成 (Dipp = 2,6-二异丙基苯基)

2,4,6-三甲氧基酚负离子配合物7虽具有给电子性更强的甲氧基,却表现出异常趋势——其Cu-O键长 (1.851 Å)较配合物5更长,这可能源于晶体堆积效应。通过Schreiner课题组改进的、扣除LD后仅体现空间位阻的Winstein-Holness A值(J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 20837)预测5中甲基的空间位阻(2.42 kcal mol-1)应大于6中溴原子(1.30 kcal mol-1),但5较6更短的Cu-O键长证实电子效应在此类情况下占主导地位。

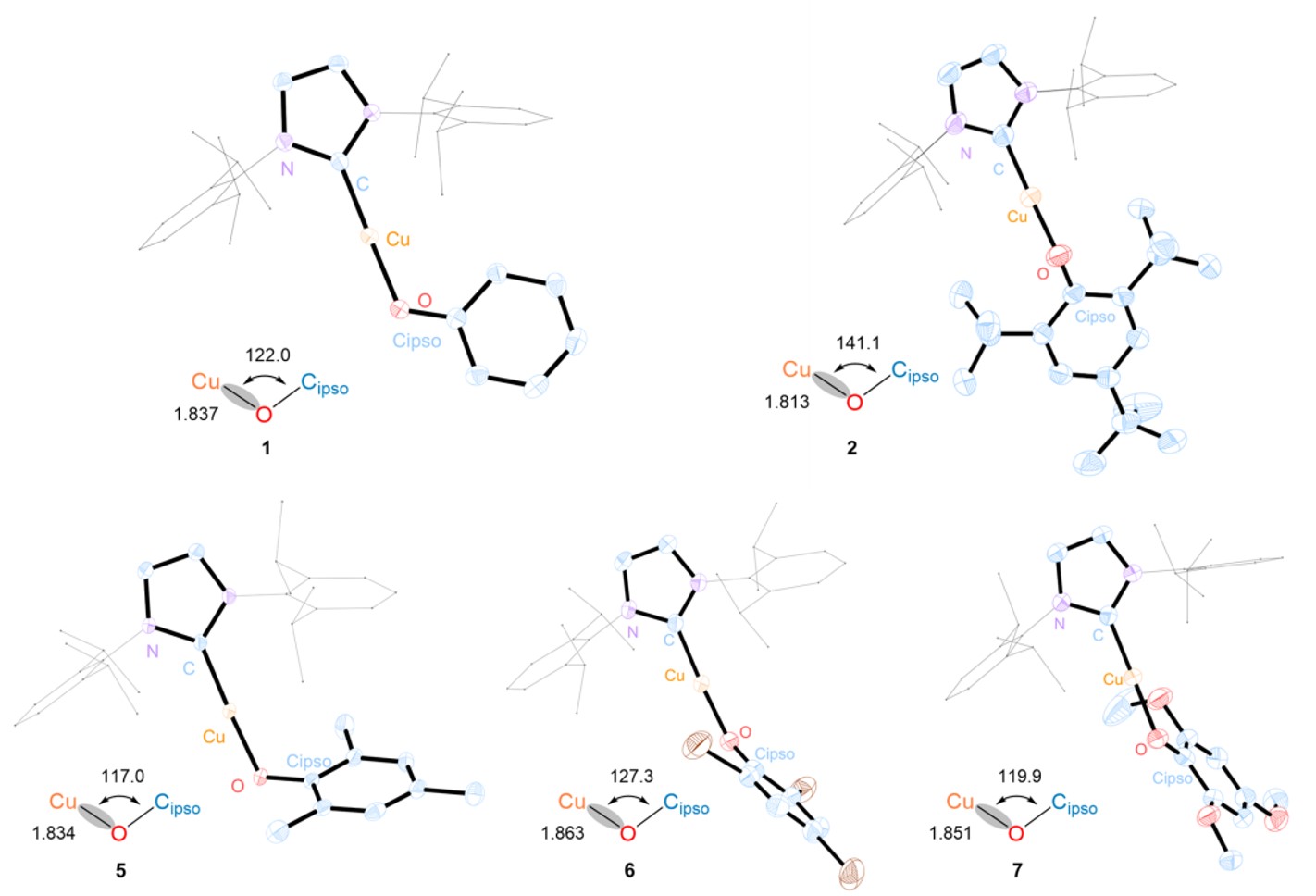

值得注意的是,尽管叔丁基与甲基的给电子能力相近 (Hammett常数σp值tBu: -0.20;Me: -0.17),但叔丁基显著更大的空间位阻 (A值5.89 kcal mol-1)理论上应使2的Cu-O键长较5更长。然而晶体结构显示2的键长明显更短(1.813 Å vs. 1.834 Å),且所有2,6-二叔丁基酚氧配合物2-4均表现出较其类似物更短的Cu-O键长。这一明显悖论,结合2-4采取的准镜面对称构型(图3)分析表明具有大表面积的叔丁基与NHC取代基之间的LD克服了Pauli排斥,诱导结构对称化同时缩短Cu-O键长——该现象在铜(I)酚氧化学中尚无先例。

图3 铜酚氧配合物1, 2, 3, 5, 7的晶体结构热椭球图 (概率水平50%)

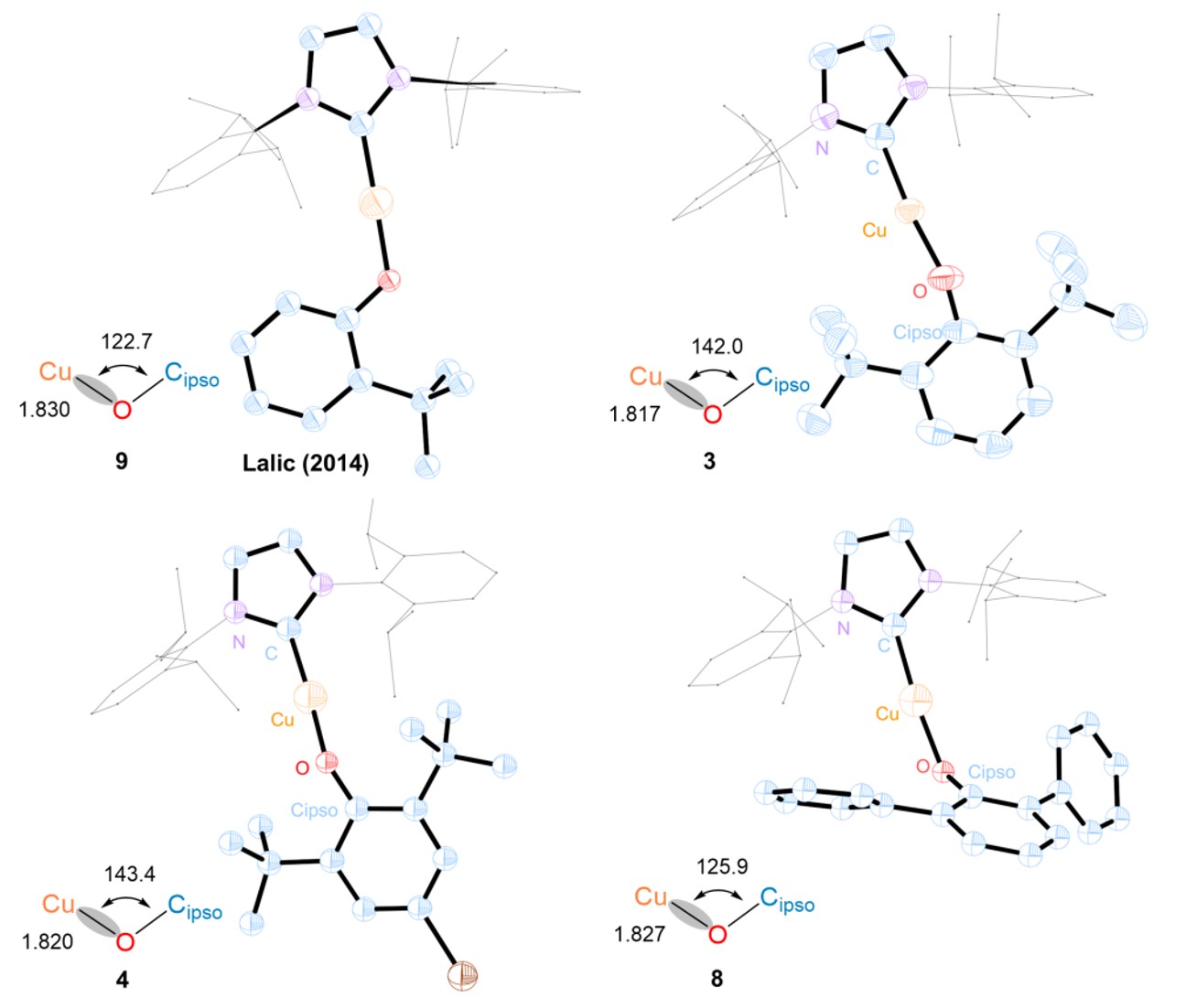

为阐明LD的作用,作者系统性地改变了酚氧与NHC取代基的空间体积。考虑到G. Lalic等人 (J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 8799)报道的2-叔丁基酚取代的铜酚氧配合物9呈现常规几何构型:Cu-O键长1.830 Å,Cu-O-Cipso键角122.7°(图4),符合氧原子sp²杂化特征且酚负离子朝向单侧NHC端——与模版配合物1 (122.0°)高度相似。在邻位引入第二个叔丁基(配合物3)引发显著几何变化:Cu-O键收缩(1.817 Å)、Cu-O-C键角扩张(142.0°)及准镜像对称化,这反映了氧原子发生部分sp²→sp重新杂化。配合物4证实对位取代基主要影响键长而不显著改变氧原子杂化状态。

用苯基替代叔丁基(配合物8)则完全消除对称构型,恢复至更长Cu-O键长(1.827 Å)、更小Cu-O-C键角(125.9°)并丧失准镜面对称性。这一鲜明对比表明,只有大体积基团(如叔丁基)能提供足够的范德华接触面以实现显著LD稳定化(图4)。2-4中140°的Cu-O-C键角扭曲虽在空间上不利,但被色散稳定化作用部分补偿;而8中的苯基因提供的色散能过低,无法抵消构型扭曲的能垒。

图4 铜酚氧配合物3, 4, 8, 9的晶体结构热椭球图 (概率水平50%)

配合物2-4的构象对称化主要受空间效应而非色散效应驱动。未取代的配合物1采取稳定的单侧构象,而引入另一个邻位叔丁基后会与2,6-二异丙基苯基 (Dipp)之间产生显著的泡利排斥。这种排斥作用成为促进旋转至对称构象的主导力量,配合物9的结构(图4)为此提供了证据:其单一位叔丁基明显偏离Dipp部分以最小化空间冲突。

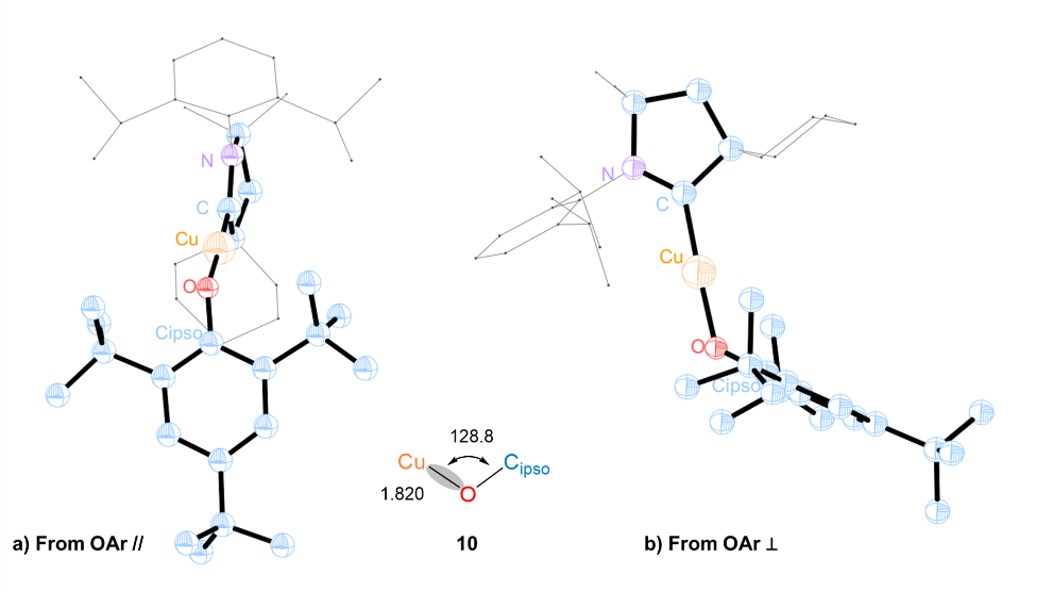

为进一步阐明1,3-双(2,6-二异丙基苯基)咪唑-2-烯 (IPr)配体的关键作用,作者合成了对照组样品10——配体为仅含一个Dipp取代基的环状烷基(氨基)卡宾配体(CAAC)。单XRD分析表明:10不仅缺乏准镜像对称性(图5),还维持了氧原子的sp²杂化状态(Cu-O-Cipso键角=128.8° vs 配合物3的142.0°),且叔丁基取向不受约束。这些结果证明,IPr配体的双重空间特性对于形成诱导结构对称化和实现色散稳定化所必需的对称配位构型具有决定性作用。

图5 铜酚氧配合物10的晶体结构热椭球图 (概率水平50%)

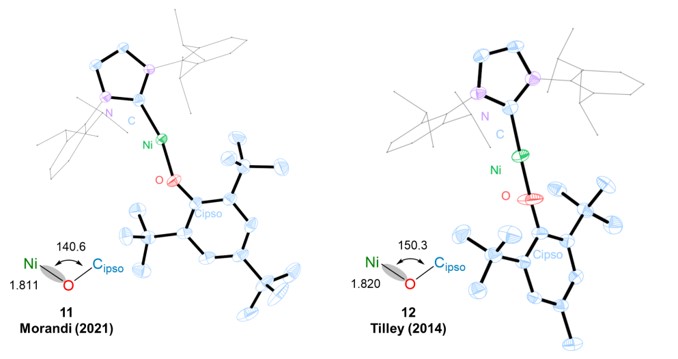

这种配体控制的对称化效应不仅限于铜体系。镍类似物11和12(图6)证明:酚氧配体中双邻位叔丁基的存在会持续引发Ni-O键收缩(1.811-1.820 Å vs 典型值1.83-1.85 Å)以及氧原子的sp²→sp重新杂化(Ni-O-Cipso键角:140.6-150.3°)。这些发现确立了11-12族金属配合物中色散诱导结构控制的通用设计原则——通过双侧NHC配体(如IPr)、双邻位叔丁基取代基与线性配位倾向的协同组合,借助补偿性色散相互作用实现非常规几何构型的稳定化。

图6 铜酚氧配合物11, 12的晶体结构热椭球图 (概率水平50%)

作者采用系列DFT泛函和Ahlrichs def2基组,分别对配合物1和2进行有无色散校正的几何结构优化(表1)。优化后的N-C-O-Cipso二面角分布显示:1集中于0°附近,2约为110°,表明苯环在1中向单侧倾斜,而在2中相对于IPr配体采取近乎面对面的取向。

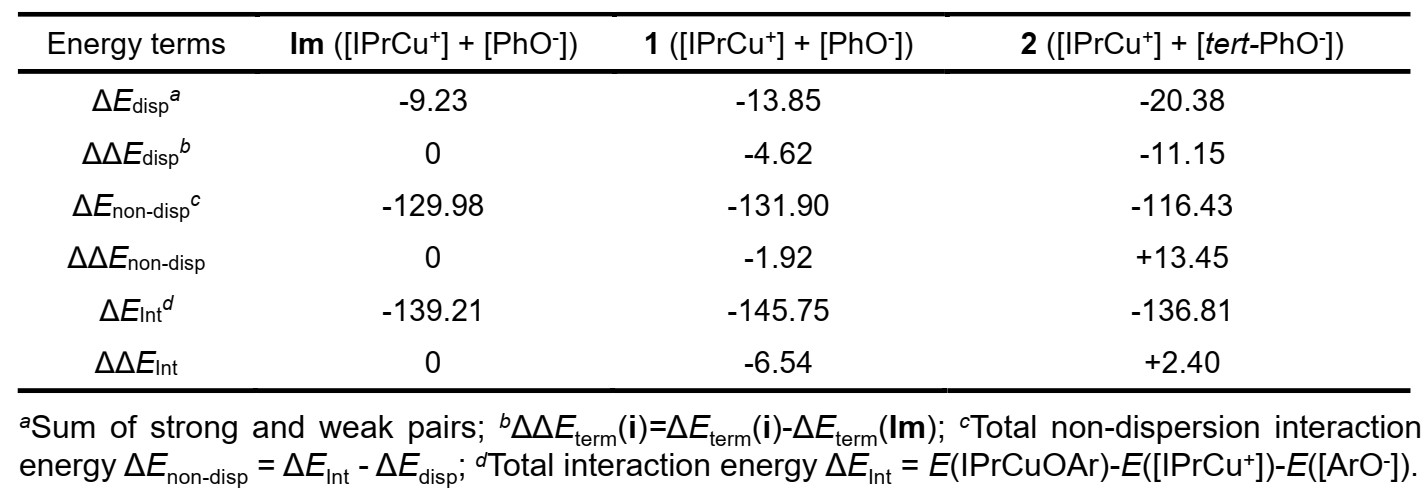

表1 铜酚氧配合物1, 2, 及参考物Im的LED分析(按[IPrCu⁺]与[ArO⁻]片段划分,单位: kcal·mol⁻¹

基于晶体学几何结构,作者在DLPNO-CCSD(T)/def2-TZVPP水平进行了局域能量分解(LED)分析,定量评估LD在1和2中的作用。体系被划分为IPrCu⁺和ArO⁻单重态基态片段(表1)。为区分叔丁基与构象变化的影响,通过移除2中酚氧基的叔丁基构建了虚拟参考结构(标记为Im)。LED分析表明:相较于Im,1和2均表现出强色散稳定作用。具体而言,1的弯曲构象带来额外色散稳定能ΔΔEdisp = –4.6 kcal·mol⁻¹,而2中叔丁基的引入导致更显著的色散稳定化(ΔΔEdisp = –11.2 kcal·mol⁻¹)。在非色散相互作用方面,1较Im呈现微弱稳定(ΔΔEnon-disp = –1.9 kcal·mol⁻¹),表明其弯曲构象同时也是立体电子效应有利的。相反,2表现出显著的非色散作用不利 (ΔΔEnon-disp = +13.6 kcal·mol⁻¹),略微超过色散带来的稳定化能。该结果表明2的面对面构象因叔丁基的空间排斥而热力学不利。

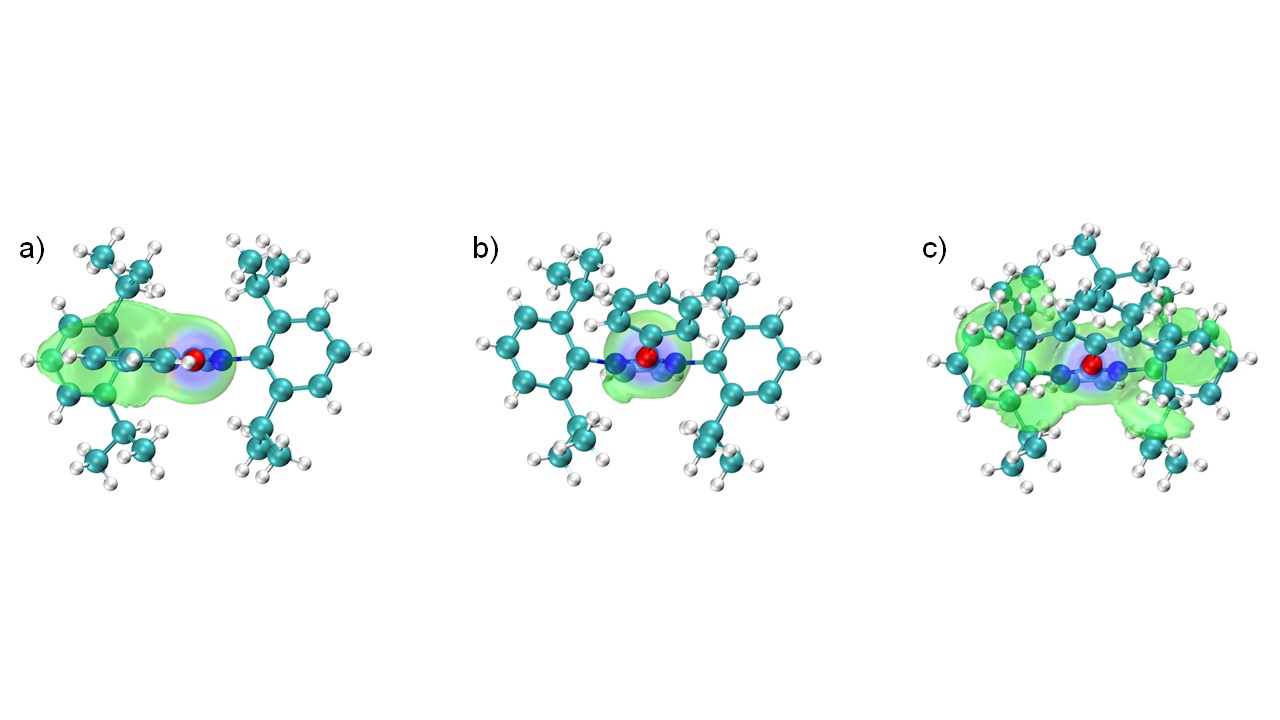

基于Hirshfeld分区的独立梯度模型 (IGMH,图7)进一步可视化这些弱相互作用的空间特征:1中局域化等值面分布于结构单侧,2则呈现广泛的双侧等值面分布——此几何特征与2中增强的色散稳定化作用相吻合。

图7 基于Hirshfeld原子空间划分的独立梯度模型 (IGMH)分析可视化 a) 配合物1,b) Im 和 c) 2中[IPrCu]与[ArO]区域间的弱相互作用 (等值面=0.001)

尽管2的色散稳定化作用增强,其总相互作用能ΔEint(–136.8 kcal·mol⁻¹)仍低于1 (–145.8 kcal·mol⁻¹),看似与2中更短的Cu-O键矛盾,实则表明2具有收缩但更弱的Cu-O键。多种键级分析方法一致证明2的Cu-O键级低于1,其中Mayer键级尤为明显(0.78 vs 0.90)。通过Fuzzy键级的自然自适应轨道 (NAdO)分解,揭示了这种短而非强键的轨道作用机制:虽然面内π相互作用因轨道重叠改善而增强 (2中Cu-O-Cipso键角θ=141.1° vs 1中122.0°),但σ键相互作用的减弱仍主导了2中Cu-O键的弱化。

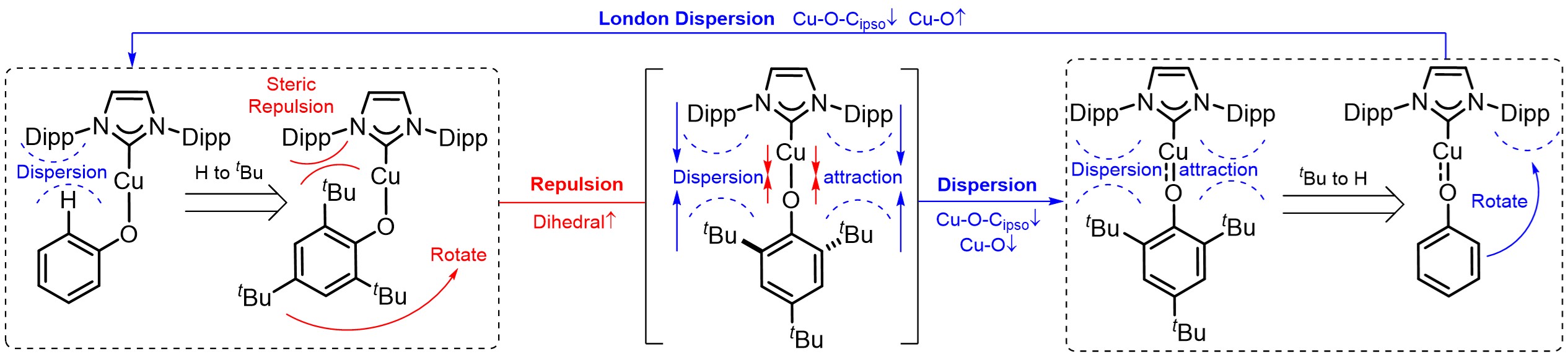

基于以上分析,作者在图8中图解释了2中Cu-O键缩短的起源及1与2间构象转换的机理。在单侧构象的1中,酚氧邻位大体积叔丁基与Dipp基团间存在显著空间排斥。释放这种排斥成为从单侧构象旋转至近面对面构象的主要驱动力——配合物9的几何结构(图4)中叔丁基远离Dipp基团的现象,进一步证明避免Pauli排斥优于额外的色散稳定化能。在2中,当叔丁基与Dipp基团因LD相互吸引且Cu-O-Cipso键角趋近线性时,色散稳定化效应诱导了Cu-O键收缩。与色散稳定化合物(如六苯乙烷衍生物)不同,2相对于配合物1并未呈现净稳定化。本研究首次阐明:空间排斥驱动的构象变化可导致LD诱导的化学键收缩。

图8 图解色散力诱导Cu(I)-O键收缩的本质

综上所述,程津培/杨金东团队与李隽/胡憾石教授合作结合实验与计算对NHC-铜(I)酚氧配合物进行构效关系分析,揭示了Cu-O键的收缩现象源于NHC与酚负离子之间的LD作用补偿了由空间位阻带来的角度扭转张力,迫使键收缩却并未使键强增加。但与传统色散稳定体系不同,本体系中总体稳定性并未增加。本研究通过结合实验与理论计算,阐明了色散力如何显著调控化学成键的基本范式。清华大学博士生桓臻与韩宗畅为该论文的共同第一作者,博士生董立坤参与了部分理论计算工作。清华大学杨金东副研究员是该论文的通讯作者。衷心感谢程津培院士,李隽教授和胡憾石副教授的大力支持和帮助。